授業33.地図から広がる世界(3)正積図法とグード図法の魅力

正積図法と正角図法

正積図法は面積を正しく表す図法です。

正角図法のメルカトル図法(1569年)だと、緯度が高くなるほど地形が歪み、面積も大きくなってしまいます。グリーンランドがオーストラリアより大きいとは良く聞く指摘です。メルカトル図法について記事はこちら。

その点、正積図法だとグリーンランドよりオーストラリアの方が大きく描かれます。

面積を正しく描いた地図は、国土の大きさを比較できます。また、植生や人種、宗教の分布等、統計地図に利用されることも多いです。ただ、面積は正しくても、方角や距離のズレ、地形の歪みは生じるので、地図の使い方によって、どの図法がベストなのかは一概に言えません。

正積図法の流れ

正積図法には有名なものが幾つかあります。ここでは、4つの正積図法の世界地図を年代順に見ていきます。

(地図画像は、List of map projections - Wikipedia より一部加工して引用)

サンソン図法

フランスの地理学のニコラ・サンソンが1650年発行の地図帳に用いたため、この名前がついたそうです。ただ、それまでにも、幾つかの地図帳に用いられていて、実際の考案者は不明とのこと。

地球の緯線、経線の長さを元に作成されている。中央の経線(縦線)赤道(地球一周分)と垂直に交わり、長さの比は1:2である。高緯度になるほど緯線が短く、地形を把握しづらくなる。

また、本来、緯線の幅は同一であるが、面積を正しく表示するために、高緯度になるほど、緯線の幅は広くなっている。

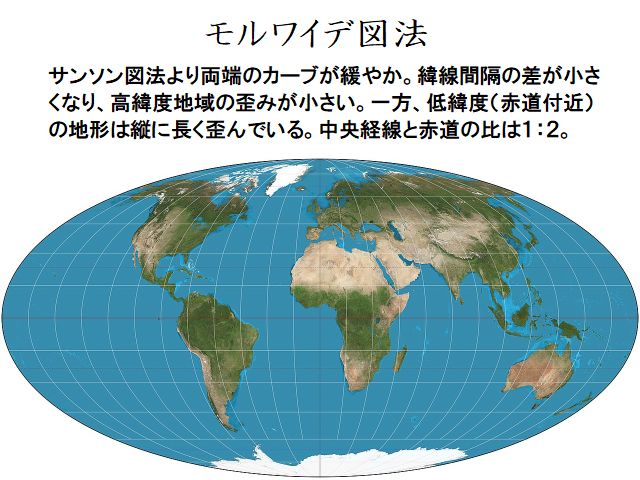

モルワイデ図法

1805年にドイツの天文学者・数学者カール・モルワイデが考案した地図投影法。

サンソン図法より両端のカーブが緩やか。緯線間隔の差が小さくなり、高緯度地域の歪みが小さい。一方、低緯度(赤道付近)の地形は縦に長く歪んでいる。中央経線と赤道の比は1:2。地図の外周は楕円形。

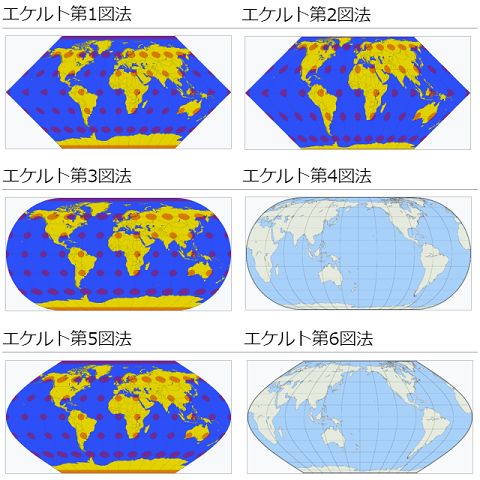

エケルト図法

1906年にドイツの地理学者マックス・エケルトが考案した6つの地図投影法の総称。正積に修正した第6案が広く知られています。

中央経線と赤道は垂直に交わり、その長さの比は1:2。極にあたる上辺と下辺は赤道の長さの半分で二辺の両端を結ぶと正方形になる。高緯度地域の地形はより見やすいが、低緯度付近は縦長になっている。

6の図法は、両端の形が三角形、半円、正弦曲線と外見の違いが3種類。それぞれに非正積(1、3、5)と正積(2、4、6)の図法がある。

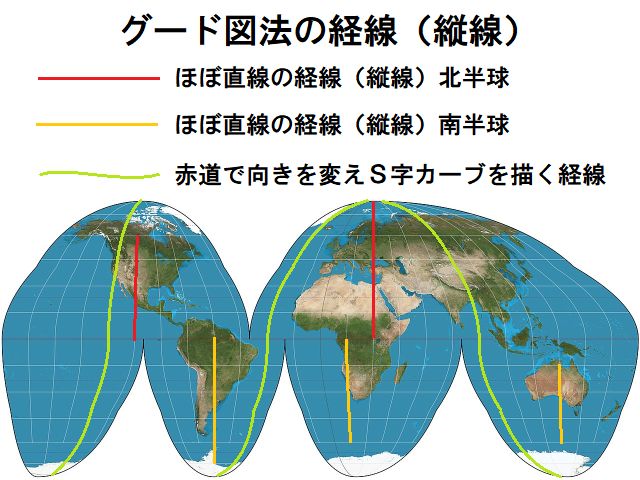

グード図法(ホモロサイン図法)

1923年にアメリカ合衆国の地理学者、ジョン・ポール・グードが考案しました。

低緯度地域の歪みが小さいサンソン図法と、高緯度地域の歪みが小さいモルワイデ図法を、緯線の長さが一致する北緯と南緯の40度44分11.8 秒で組み合わせた図法。結合部分で、やや経線が屈折している。

大陸の地形を維持するため、赤道を軸にして海洋を分断。北半球で2つ、南半球で4つ、計6カ所、それぞれに低緯度はサンソン図法、高緯度はモルワイデ図法を当てはめ、12の地図を複合している。

地図への興味

世界地図の描き方

グード図法の名前はともかく、兄の学習用地図帳で海が分断された地図として、記憶に残っていました。見たのは小学校低学年の頃のはずで、その時の説明文もうっすら記憶しています。うろ覚えなのを大胆に脚色して説明文らしくしてみました。

地球はボールのような形をしています。世界地図はそのボールの表面全部を一枚の紙に描いています。地球儀になら正確な地図が描けますが、地球儀は折りたたんで持ち運ぶことができません。そこで人間は、折りたたんで運べる正確な世界地図を作るために、昔からたくさんの工夫を重ねてきたのです。

こんな記憶と、高校でグード図法を学習したことが、ぴたりと重なったのです。グード図法が二つの図法を組み合わせたことや、海洋を分断したこと、実は12もの地図を複合していたこと等を知って、こんな方法があるのか?!という衝撃でした。

それまでの地図のイメージが一変した感じがしました。地球を幾つかの視点からとらえたものを一枚の地図上に表す大胆な発想に感心するばかりです。

グード図法の経線(縦線)に注目すると、ところどころでほぼ直線になっているように見えます。一方でS字のように北と南でカーブの方向が逆になっているところも見えます。

地図に求める物

興味深いのは、グードがこのアイデアを初めて発表した当時、アメリカでの受けは良くなかったという点。グード図法が出版された1923年は、世界の経済をアメリカが牽引していた時代です。グード図法で、アメリカが世界の中心として描かれていないのが不評の一因だったとか。

これは、サンソン図で、イギリスが細長くわかりにくいと不評で、高緯度地域がわかりやすい図法を求めたのと同じ理屈。日本が極東に描かれた世界地図ではなく、真ん中に広い太平洋があって、東の端に南北アメリカ、西の端にヨーロッパとアフリカが配置された地図を日本で使われるのも同じ理屈でしょう。とは言え、グード自身、メルカトル図法を悪の図法と呼んでいたそうですから、どの地図が採用されるかは、地理学者としても重要なことであったはず。

そんな経緯もありましたが、1923年に印刷されたグードの地図帳は今なお印刷され続けているそうです。(参考: John Paul Goode - Wikipedia )

どんな地図が求められ、どんな地図の作成が作成可能なのか。

地図への興味関心はその後、広く強くなっていきました。

「地図から広がる世界(4)世界地図とミカンの皮」に続く。

過去記事、授業31.地図から広がる世界(2)超簡単!世界略地図の描き方 は、こちら。