クラシック曲に歌詞をつけた歌

私と同世代以上ならこのCMを憶えている方も多いのではないでしょうか。

youtubeに動画を見つけました。

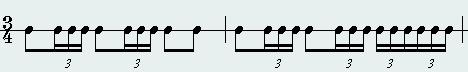

笑福亭仁鶴さんの作曲家ダジャレが連発した後、ビゼーの歌劇『カルメン』の『闘牛士の歌』にのせて

たったの3分 親子丼 ごはんにかけて 親子丼

と歌われます。このCMのダジャレでしばらくの間、この曲はハイドン作曲だと思い込んでいました。

またこのCMの影響でしょうか、この部分だけ突出して知っている人が多いようです。元の曲のピアノ演奏も紹介しておきます。

動画チャンネルに「1:32よりみなさん聞いたことあるあのメロディです」と紹介されています。ちなみに、ビゼーの『カルメン』では『前奏曲』もかなり有名です。

かつてCMで強烈な印象を与えた音楽、それを意識しただろうピアノ演奏、それがネットを通して観客の端末に届く。前回の記事で書いた

クラシック音楽はその時代その時代で楽しまれ、大切にされてきた音楽です。今の時代だからこその楽しみ方を見つけていくのも醍醐味ではないでしょうか。

の一つの形に思います。

- クラシック曲に歌詞をつけた歌

- クラシック音楽を聴き直す(3)

- 7.組曲『惑星』より『木星』(ホルスト)

- 8.『ボレロ』(モーリス・ラヴェル)

- 9.組曲『展覧会の絵』(ムソルグスキー)

- 10. 『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』(モーツァルト)

- あとがき

クラシック音楽を聴き直す(3)

高校時代のクラシック音楽プレイリストも今回で最終回。10選の内、残り4曲を紹介します。今回はクラシック曲に歌詞をつけた歌からです。

(※ 動画が多いので、視聴の際はデータ使用量にご注意ください。)

7.組曲『惑星』より『木星』(ホルスト)

クラシック音楽に歌詞をつけたヒット曲と言えば、やはり平原綾香さんの『Jupiter』でしょう。

『Jupiter』は、ホルストの組曲『惑星』の中の『木星』に歌詞をつけ素敵な歌に仕上げています。これは大いに称賛されていい話なのですが、『Jupiter』が『木星』の全曲だと思っている人が意外と多いのが気掛かりな点です。

まだ知らない人には、是非『木星』の最初から聞いて欲しいです。

歌『Jupiter』のメロディー部分に使われているは3:10から4:55くらいまで。なお、この部分はイギリスの愛国歌『我は汝に誓う、我が祖国よ』にもなっていて、『 Jupiter 』はこれを使ったようです。

『木星』の始まりは不思議な浮遊感、響き渡るトランペットなど、そのままSF映画に使われてもおかしくない作品。映画『スターウォーズ』にも大きな影響を与えていると思います。『火星』は、あの悪役のテーマを彷彿させます。組曲『惑星』の全曲を聴くのもお勧めです。

木星は、夜空にとても明るく輝く天体です。惑星なのでどの時期にどの位置に見えるかは地球との位置関係で大きく変わります。星のほとんどがガス体です。かつてその中心に核となる陸地があると考えられていましたが、詳しくは解明できていません。アニメ『宇宙戦艦ヤマト』では浮遊大陸が描かれましたが、波動砲で爆破されました。浮遊大陸は迷信という感じで象徴的です。

『木星』はガスを裂いて突っ込むところから曲が始まり、『Jupiter』のメロディー部分が核への到着であり、その後核を離れる様子が終盤になっているのだと勝手に想像しています。

1914年から1916年に作曲され、今はイギリス国民を始め世界中で有名な曲になっていますが、そうなったのは指揮者カラヤンの功績が大きいとのこと。いつもお世話になってる wikipedia『惑星』(組曲)の記述によれば

1961年頃にヘルベルト・フォン・カラヤンがウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏会で紹介したことがきっかけである。カラヤンは続いて同じオーケストラでレコードを発売、鮮明な録音もあって大ヒットとなり、この曲は一躍有名になった。

とあります。このことは今回の下調べで知りました。

偉大です、カラヤン。そして、忘れていけない録音技術、再生技術の進歩。どちらの技術が欠けていてもレコードはそれほど売れなかったと思います。

8.『ボレロ』(モーリス・ラヴェル)

これがクラシック曲ではないのか?

1980年代前半初めてラジオで聞いた時、「この曲は厳密にはクラシック音楽ではなく現代音楽とされる」と解説されてびっくりしたのを憶えています。

でも、今回の下調べで「2016年5月1日、本国フランスにおいて著作権が消滅した」と知りました。当時の記事でも

と、クラシック音楽だと明言していました。 現代音楽 - Wikipedia でも「現代音楽は、西洋クラシック音楽の流れであり20世紀後半から現在に至る音楽を指す。」とされています。もっとも、これも目安であって厳密な区分では無いようです。ならば、いつかこの枠が「21世紀から現在に至る音楽」となった頃、『ゴジラ』(伊福部昭)や『スターウォーズ』(ジョンウィリアムス)がクラシック音楽に入る可能性もありそうです。

『ボレロ』は、弱弱しい音から始まる同一のリズムを延々と続けながら、ドラマチックに展開される構成に息を飲みます。弛まず諦めることなく前に進む力強さ。是非、最初から最後まで聞いて欲しい曲です。

ゲルギエフ指揮です。彼の指揮棒について聞いたことがあるので選びました。前回紹介した『美しく青きドナウ』 で小澤征爾は指揮棒を持っておらず奏者の気持ちを引き出すような感じでしたが、この指揮はまた一味違います。

スネアドラム(小太鼓)が、最初から最後まで同じテンポで演奏する。

画像と文は ボレロ (ラヴェル) - Wikipedia より

ここまで同じテンポを徹底できると、脇役でありながら主役といえそうです。

このスネアドラム(小太鼓)のような生き方も高く称賛されていいでしょうね。

9.組曲『展覧会の絵』(ムソルグスキー)

この曲も高校時代にCMで使われていましたが、私の明確な記憶は冨田勲のシンセサイザー音楽から始まっています。シンセサイザー音楽は1980年以前、まだ未開拓の音楽という感じでした。シンセサイザー音楽を意識し始めたのは喜多朗の『シルクロード・絲綢之路』からです。

その後に冨田勲を知り、『大峡谷』に圧倒されてから、『展覧会の絵』を知ります。

でも…

有名な前奏曲「プロムナード」の部分は良いとしても、その後

「何だこれは?」

と思いました。言葉は悪いですが、音のテストを兼ねた作品に思えました。中には震える音、余韻を長く残す音、人や動物らしき声、不明な音が不協和音に聞こえてしまう部分もありました。

1975年2月発表の作品ですから、音楽史としてはシンセサイザーの産声が上がった頃と言えそうです。野心的な挑戦という面もあったのだろうと思うことにしました。

しばらくして、原曲となったムソルグスキーのピアノ組曲『展覧会の絵』を知ります。でも、ピアノ独奏の曲は随分寂しいものに聞こえました。

当時はピアノ曲の原曲より、冨田勲のシンセサイザーに魅力を感じていました。

さらに後、CMで聞いたトランペットの前奏から始まるオーケストラを聞く機会を得ます。こちらが原曲なんじゃないかと思ったほど壮大です。カラヤン指揮の曲を紹介します。

実は、ムソルグスキーのピアノ組曲『展覧会の絵』をオーケストラに編曲したのが、先に紹介したモーリス・ラヴェルです。白状します。今回の記事の下調べで初めて知りました。

また、組曲『展覧会の絵』は、ムソルグスキーの生きている間に演奏されたことがないとも知りました。毎度の 展覧会の絵 - Wikipedia から文章を一部引用します。

『展覧会の絵』はムソルグスキーの生前には一度も演奏されず、出版もされないままであった。( 中略 )1881年3月28日、ムソルグスキーはアルコール依存症と生活苦から衰弱してこの世を去る。( 中略 )幸いにもリムスキー=コルサコフがムソルグスキーの遺稿の整理に当たった。そして、『展覧会の絵』のピアノ譜が1886年に出版され、ついに陽の目を見る。

1922年、フランスのラヴェルが、指揮者クーセヴィツキーの依頼で『展覧会の絵』を管弦楽へと編曲した。( 中略 )パリのオペラ座で演奏され、これをきっかけに一挙にムソルグスキーの『展覧会の絵』は世界的に有名になった。

この経緯を知って私のクラシック音楽のイメージも大きく揺らぎました。

高校時代、現代音楽とされたラヴェルの『ボレロ』が、今ではクラシック音楽の人気曲となりました。そのラヴェルが編曲してから、ムソルグスキー『展覧会の絵』は有名になりました。後に冨田勲がシンセサイザー音楽として発表し、全米クラシックチャート第1位等の称賛を受けたのです。

「クラシック音楽は確かに素晴らしいが、今となっては化石。」そんなイメージで一時遠ざかっていたことがあります。でも、今回記事を書き始めて「化石なんてとんでもない、いつ爆発するかも知れない活火山のようなエネルギーを持ち、今も新たな潮流がふつふつと湧き上がろうとしているのを知らないだけかも」と思うようになりました。

クラシック音楽の領域はこの先まだまだ広がるでしょうし、新たな変化を生み出してくれるでしょう。この曲はそんなワクワクを気づかせてくれました。

10. 『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』(モーツァルト)

ようやくモーツァルトが出てきたかと思う人がいるかも知れません。世界三大作曲家となると、バッハ、モーツァルト、ベートーベンの三名を挙げる人は多いでしょう。実は当初から、この三人は別々の回で紹介するつもりでした。

モーツァルトは35年の生涯で、一曲ずつ番号を振ったケッヘル番号で626曲、断片曲も含めると900曲以上を作曲しているとのこと。一説には5歳から作曲を始めたとのことなので、30年で900曲なら、1年に30曲、12日で1曲作った計算です。曲を作りまくったにもかかわらず、浪費癖があり膨大な借金を抱えていたが故、曲を安く買いたたかれ、演奏の機会にも恵まれずいたとも聞きます。

彼の生涯を描いた映画『アマデウス』(日本では1985年公開)も映画館で観ました。演出として作られた部分も多いでしょうが、モーツァルトが何度も「泣きそうな作り笑顔」や「悲しそうな笑い声」繰り返していたのが印象的でした。

彼は恵まれた才能を多くの人に食い潰されたのかも知れません。残念ながら、そうしたことはいつの時代にもあるように思います。それでも世界中の人に愛される多くの楽曲を生み出したという事実は変わりません。そして、今なお演奏され続けていることが彼の功績を証明していると思います。

彼の1曲には『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』を選びました。一番知られている曲ではないでしょうか。

トン・コープマンの指揮もまた魅力的です。

有名な第一楽章に続いて、第四楽章まであります。

0:00 第一楽章、4:20 第二楽章、9:45 第三楽章、11:37 第四楽章

二~四楽章もどこかで聞いたことがあるという人は多いと思います。

一方で作曲数があまりに多く、少し聞いただけでは彼の曲とわからない作品もたくさん。「これ、モーツァルト?!」と驚いたにもかかわらず、しばらくするとすっかり忘れてしまうことも度々です。まだ知らない曲もたくさんありそうです。どこかで会えることを楽しみにしていたいと思います。

あとがき

以上、私のクラシック音楽10選におつきあい下さり、ありがとうございました。

一覧にすると

1.『G線上のアリア』 (J.S.バッハ)

2.『四季』より『秋』(ビバルディ)

3.『歌劇 ウィリアム・テル 序曲』(ロッシーニ)

4.『ツァラトゥストラはかく語りき』(リヒャルト・シュトラウス)

5.『美しく青きドナウ』(ヨハン・シュトラウス2世)

6.『交響曲第6番(田園)』(べートーべン)

7.組曲『惑星』より『木星』(ホルスト)

8.『ボレロ』(モーリス・ラヴェル)

9.組曲『展覧会の絵』(ムソルグスキー)

10. 『アイネ・クライネ・ナハトムジーク』(モーツァルト)

となります。なお、これは順位ではありません。ご了解ください。

え~?!

ショパンは入ってないの?チャイコフスキーは外せないだろ?ドボルザークは?あのアイキャッチ画像でビゼーがないなんて詐欺!

いろんな意見もあるかと思いますが、「わたしのプレイリスト」ってことでお許しください。でも、意見を持ってもらえたのは、長いリストを最後まで読んでいただけたということでもあります。重ねてお礼申し上げます。

クラシック音楽は、その気になれば、今もCMやドラマ、報道番組にも使われていると気づくと思います。決して古く懐かしい曲ではなく、作曲から数百年経ってもなお最前線で活躍し続けている曲なのです。

今後もクラシック音楽との素敵な出会いがありますように。

今週のお題「わたしのプレイリスト」

------------------------------------

< 余談 10選の作曲家出生順>

時代の流れを理解しやすいように並べ替えてみました。

ビバルディ (1678年3月4日 - 1741年7月28日)

J.S.・バッハ (1685年3月21日) - 1750年7月28日)

モーツァルト (1756年1月27日 - 1791年12月5日)

ベートーベン (1770年12月16日頃 - 1827年3月26日)

ロッシーニ (1792年2月29日 - 1868年11月13日)

ヨハン・シュトラウス2世 (1825年10月25日 - 1899年6月3日)

ムソルグスキー (1839年3月21日 - 1881年3月28日)

リヒャルト・シュトラウス (1864年6月11日 - 1949年9月8日)

ホルスト (1874年9月21日 - 1934年5月25日)

モーリス・ラヴェル (1875年3月7日 - 1937年12月28日)

こう見てみると、亡くなったのが一番遅いのはリヒャルト・シュトラウスと知ってびっくりしました。彼が『ツァラトゥストラはかく語りき』を作曲したのが1896年。それを有名にした映画『2001年宇宙の旅』を公開が1968年、テレビで見たのが1981年でしたが、何の疑問も持たずクラシック音楽と考えていました。

ちなみに、ホルストの組曲『惑星』作曲が1914年から1916年。ラヴェルの『ボレロ』作曲が1928年です。1980年時点で『惑星』が64年前、『ボレロ』が52年前。

2020年時点で、『ゴジラ』は66年前、『スターウォーズ』が43年前。なるほど、既に二つの曲がクラシック入りだとする話も一理ありそうです。