『2001年宇宙の旅』(以下『2001年』/スタンリー・キューブリック監督)を初めて観たのは高1の時のテレビ放送でした。調べてみると、1981年10月25日の日曜洋画劇場でのこと。解説は淀川長治さん。

中高時代は、SF作品が特に好きだったので、観たい映画の筆頭でした。文字通り、テレビに釘付け状態で、家族にも「音を立てないで!」とお願いしたのを憶えています。

いろんな思い入れがある作品です。1968年公開の映画なのに、1981年当時でも「未だどうやって撮影したのかわからない」と言われていました。始まるまでは「撮影トリックを見抜いてやろう」なんてことも思っていたのですが、冒頭、重なる星に太陽の光が差すまでのシーンに圧倒され、そんなことはあっという間に吹っ飛びました。

「ツァラトゥストラはかく語りき」の音楽に乗って始まるオープニングは、黒い宇宙と、ほのかな輪郭がわかる星(多分惑星)がゆっくり現れます。そしてその星が下がっていくにつれ、向こうに見えてくる太陽の光が、間にある別の惑星の輪郭を浮かび上がらせていく。映画公開からもう51年、TV放映から38年が経ちますが、今でも宇宙空間の原風景として、私の記憶に残っています。

続いての猿人の登場する「人類の夜明け」シーンには、台詞がありません。油断していると観る気を失ってしまいそうですが、息を飲んでしまうほどに、猿人の表情や動き、その背景が、とても本物らしく見えます。後で知ったのですが、この撮影はアフリカに似せたスタジオで行われたとのこと。その話がちょっと信じられないくらいです。

また、『猿の惑星』(同じ1968年公開)の猿人と比べて、作り物感があまりありません。もちろん、猿人の描き方として『猿の惑星』は人間に劣らぬ存在、『2001年』は人間に遠く及ばぬ存在という演出上の狙いが違うのですが、『2001年』の完成度の高さには驚かされます。

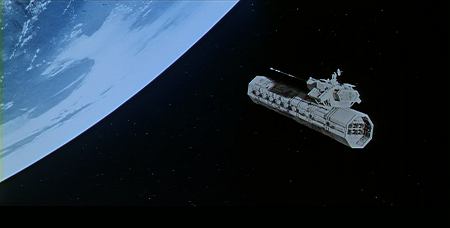

猿人が、骨を放り上げた後、一気に時代は進み、未来の宇宙開拓時代へ。「木星使節」のシーンに代わります。「美しき青きドナウ」の曲が流れる中、宇宙船やステーションがゆっくり次々と映し出されるシーンも優雅で美しい。映画公開当時は未来を描いていましたが、今となっては、2001年は18年も前。『2001年』以降、撮影技術は驚くほどに向上しています。それなのに、今観ても、未来に見えてしまう不思議。幾らかの陳腐な部分はあるものの、CG技術そのものが存在しなかった時代に、この映像を作り上げたことに驚くほかありません。

デザインが、当時の科学者の英知を集められて作られたこと、驚くほどに細かな配慮の上で撮影がなされていること、そして何より、スタンリーキューブリックの傑出した技術や執念ともいえるこだわりがあってのことです。一つ例を挙げると、宇宙の黒さと、宇宙船の白さをリアルに際立たせるため、宇宙船のミニチュアにかなり強いライトをあてた上、1コマにつき600秒(つまり10分間)シャッターを解放して撮影したそうです(諸説あり)。しかし、通常の映画は1秒間に24コマの画像を使います。つまり、わずか1秒間の映像を作るだけで、240分(4時間)、10分の映像なら2400時間(休み無しで100日!)も時間がかかるわけです。当時の製作期間としては異例の2年超もかかったそうですが、それをやり遂げられたのも、監督のなせる業でしょうね。

そうしたこだわりは、多くの都市伝説を生みました。中でも有名なのが、アポロ月面着陸より1年早く公開された『2001年』の月面シーンがあまりにリアルだったため、アポロの実際の月面着陸も、このセットを使って撮られたものだという話。その他にも、少しネット検索すればいろいろ出てきます。

もっとも、高校時代はこれら裏話をあまり知りませんでした。ただただ強烈にいろんなシーンが脳に焼き付けられた感じです。それは映像でも、効果音や音楽でも、ストーリーでも。

作品にクラシック音楽が使われたことは、後のいろんな映画に影響を与えています。本来なら無音のシーンに人の声を使っていたことにも衝撃を受けました。その影響でしょうか、私は未だに、無音の状態になると、人の声が聞こえる気がします。

また、音がしないシーンでも、音や声を使った方が、より静けさを伝わることもあることにも気づけました。

ストーリーも結論を描かず、視聴者に問うこともありだということも知りました。

映画のラストに近い「木星 そして無限の宇宙の彼方へ」のシーンも、台詞や説明がありません。でも、不可解ながらも見入ってしまう映像が次々に映し出されます。ただ、気持ちが冷めてしまうと、観る意欲を失ってしまう人もいそうです。実際、この部分の評価は、賛否両論。私も意味不明な部分はいろいろあるのですが、自分勝手な解釈をしています。しかし、その上で『2001年』は映画史上で傑作の評価を受けることが多いのです。何故でしょうか。

思うに映画は、究極的にはストーリーを描くことよりも、映像に引きつけることが大事なのではないでしょうか。ストーリーが不明でも、映像に魅力を感じれば観てしまいます。また、映像を観続けてさえいれば、観る側で勝手にストーリーを作ってしまうように思います。でも、いくらストーリーに魅力があっても、映像に魅力が無ければ、ストーリーを追うことさえしなくなってしまように思うのです。

そんな訳で『2001年』は、映画の観方の大きな転換点になった作品でもあります。

一冊の本を読んで、記憶に残る文章が一つでもあれば、それは読んだ人にとって価値のある本だそうです。ならば、映画も記憶に残るシーンが一つでもあれば観た人にとって価値のある映画だと言えるのではないかと。そんな風に考えるようになりました。

そのシーンが、観るのに疲れるエンドロールの後に出てくる場合もありますが、最後まで余すところ無く見ておきたいと思うようになったのです。

ところで、当時の家のテレビは、それほど大きな画面ではなかったのに、『2001年』は映画館の大画面で観たような気がしているのが何とも不思議です。どこかでリバイバル上映を観た記憶もありません。 成人してから買った安いDVDを何度も観たことが影響しているのかも知れませんが、DVDよりも記憶の方が画質が良いような気がします。いつか、70mmフィルムで撮られたものを、視界ぎりぎりいっぱいになるスクリーンで観てみたいと今でも思っています。